化学骗局大揭秘!

时间:2020-03-31

喝水神器55℃杯

这是一款神奇的杯子,将开水倒入杯中,只要摇晃一分钟左右,水温就能降至55℃,正适合饮用;倒入凉水摇晃一分钟左右,温度可升至55℃左右。售价298/个,并且官网上善意提示是凡是低于此价格的都是假货。

揭秘

皮囊包裹下的杯子的里子是这样的:三水醋酸钠,92%该物质作为储热剂,5%十二水磷酸一氢钠作为形核剂,3%明胶做增稠剂,相变温度大约正好55度!

这就是所谓的高科技产品,其实 一大类融盐的相变温度都在五十度到六十度之间,但是就这个55度的配比最便宜。其他的就是一杯子!所以所谓的55度杯,不过是比普通的杯子成本多加了几块钱而已,若是批量生产,估计整个杯子成本不过十几块钱!

净水器

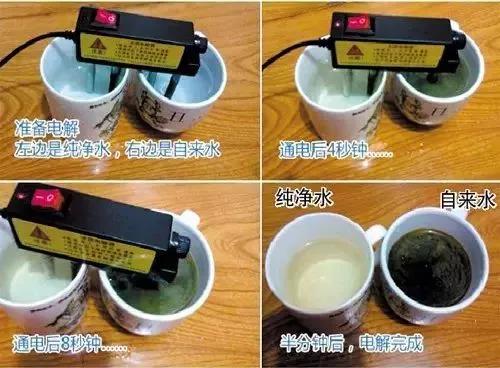

推销净水器的推销员往往会当场做一个比较试验,拿一个电解器的装置分别放入两杯水中,一杯是自来水,一杯则是净化过的水。

通电几分钟后,自来水就会泛起黄沫,接着水中出现很多令人恶心的絮状物。

而从净水器中接出来的水,通过电解后,水里只出现淡淡的黄色。

当消费者看得目瞪口呆时,推销人员就会趁热打铁地说,自来水会变脏是因为水含有少量重金属、细菌等杂质,经电解变成了不溶于水的絮状物。

然后,很多消费者会毫不犹豫地花两三千元购买一台净水机。

揭秘

其实这个原理在中学化学中就有,是一个很普通的电解实验,做实验时,将铁棒作为阳极,铝棒作为阴极,由于自来水中含有少量的矿物质,具有导电性,当电解器两极插入自来水中并接通电源后,就发生了电解反应:

铁棒发生电解生成不溶于水的铁氧化物,这就是电解器检测时出现的黑红色絮状物。

而纯净水是不含任何离子的水,它与自来水最根本的区别是不导电,所以通电后不发生电解反应,也就无任何物质生成。

自来水中有矿物质是正常的,并不能说明水质不好。

而且自来水水质有专门的检测部门及方法,自来水集团严格按照国家卫生部、建设部有关饮用水水质规定检测,生产的自来水是安全的,居民完全可以放心。

磁化水

通常自来水中的氯是以游离氯存在的,活性强,能杀死病毒和细菌,但与水并不起化学反应,经强磁场处理后氯和水都被激活,氯和水反应生成了盐酸和次氯酸,次氯酸不稳定又分解为盐酸和新生态氧。

使自来水“回归了自然”,是人类文明史上的一大进步,是饮用水真正意义上的一次飞跃。

揭秘

根据化学基础知识,氯和水在磁场的环境下并不会发生反应,因为磁场根本就不是氯和水反应的条件。

新生态氧就是臭氧,在磁场与水的那种环境下,是不会产生的,氯离子与钾钠钙镁离子,在水中是不易结合的,因为氯离子与这四种金属离子的化合物都是可溶性盐,水中极易溶解,不易结合,氯离子与那四种金属离子结合又怎么会出来盐酸?而且还大言不惭的说喝盐酸对人体无害,测老哥分分钟从实验室送你喝一瓶!

“包治百病”的负离子水疗仪

首先在洗脚盆里装上水,然后再将一个离子头放入水中,另一头连接着一台控制器。

再将一个带有金属片的手环戴在使用者腕部,往水中放入一些白色粉末。过了几分钟,盆里的水开始慢慢变色。

三十分钟以后,水变得异常浑浊,水中气泡也逐渐变多变大。

宣称,水里的脏东西都是人体排出的毒素,根据水的颜色和气泡形状就可以判断人体对应的症状。

而更让人感到难以置信的是,这泡完脚的水还可以喝。

揭秘

专家表示,“这种沉淀呢就是两种化学药品互相反应产生了一种有颜色的沉淀,不同的药品能产生不同颜色的沉淀,并不是咱人身体中排出来的,实际上是从外边产生的,不同的金属盐呢,能产生的颜色是不一样的。

比如说我们用的镍呢,就是绿色的沉淀,钴呢就是粉红色的沉淀,铁就是黄褐色,如果是浓度大呢,就是土黄色的沉淀,钙、镁碰到一些阴离子就产生白色的沉淀,不同的化学药品产生的沉淀是不一样的。”

“正离子、负离子都没有治病的作用,所谓治病指的是某些比较复杂的对人体的生命过程产生作用的很复杂的化合物,相反,很多有治疗作用的药物都是中性的,这种洗脚水其实就是通过化学反应污染的水,别说洗脚水了,就是污染的水那也是不能饮用的,即使使用纱布也不能过滤干净,水里仍有很多杂质,喝了有百害而无一利。”

想不到“一氧化二氢”原来是可以引出这么多“骗局”的,如何更好地拆解骗局不上当?可以参加我院的“水质检验员”培训班。培训内容如下:

培训内容

1、化学检验基础知识;

2、水质检验国家标准:

(1)地表水环境质量标准:GB 3838-2002;

(2)地下水质量标准: GB/T 14848-2017;

(3)生活引用水卫生标准:GB 5749-2006;

(4)污水综合排放标准:GB 8978-1996;

3、实验室实操培训:

(1)常用分析仪器的操作:电热恒温干燥箱、天平、酸度计、电导率仪和分光光度计等;

(2)分析方法实操:滴定分析法、分光光度计法等;

(3)水质检验方法:pH、色度、悬浮物、五日生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD) 、氨氮等。

有意者请咨询培训老师陈老师,联系方式15920475126

上一篇:一杯咖啡背后的「黑科技」